GÖNDƏRİLİB: 01.10.2020. QƏBUL EDİLİB: 03.10.2020. Səh. 27-37

А.А.Гринь, А.О.Фарйон, К.С.Сергеев, А.В.Данилова

Варианты остеосинтеза переломов крестца при нестабильных повреждения костей таза.

Treatment options of osteosynthesis of fractures of the sacralis in unstable damage to the pelvis.

XÜLASƏ

Sakrumun qırıqları ilə müşayiət olunan, pelvik halqanın qeyri-sabit zədələnmələri olan 51 xəstənin cərrahi müalicəsinin nəticələri öyrənildi. Orta yaş 29.48 ± 10.91 il idi. AO təsnifatına görə C1 sınıqları -% 76,5 (n = 39), C2 tapa – 15,7% (n = 8) və C3 növü -% 7,8 (n = 4). Sakral sınıq Denis I -% 47.0 (n = 24), Denis II -% 31.4 (n = 16), Denis III – 21.6% (n = 11). Bunların arasında olan xəstələrin% 27,5-i (n = 14) sinir pozuntuları müşahidə edildi. Xəsarət alanların əksəriyyətində çoxsaylı travmalar müəyyən edilmişdir. Yaralanmanın ağırlığı nəzərə alınaraq mərhələli müalicə aparıldı. Birinci mərhələdə, xəstəxanaya qəbul edildikdən sonra, xarici fiksasiya cihazları (XFC) ilə pelvik halqanın ilkin stabilizasiyası aparıldı. Ümumi vəziyyətin kompensasiyasından sonra pelvik sümüklər üzərində rekonstruktiv əməliyyatlar aparıldı. Transosseous və daxili osteosintez və onların birləşməsi cərrahi müalicə üsulları kimi istifadə edilmişdir. Sakral qırıqların son fiksasiyası üçün iliosakral vintlər, posterior supra-sakral lövhələr, bel-pelvik fiksasiyası və bunların birləşməsindən istifadə etdik. Bu kateqoriyalı xəstələrin müalicəsinin cərrahi taktikaları müəyyən edilmişdir. Yaralanmadan 3 həftədən çox keçmədiyi hallarda, ön və arxa çanaq sümüklərinin yenidən qurulması bir əməliyyat seansında aparıldı. Yaralanmadan üç həftədən çox vaxt keçibsə, repozisiya xarici fiksasiya aparatı istifadə edilərək həyata keçirilmişdir.

РЕЗЮМЕ

Изучены результаты хирургического лечения 51 пострадавшего с нестабильными повреждениями тазового кольца, сопровождавшимися переломами крестца. Средний возраст составил 29,48±10,91 лет. По классификации АО переломы С1 типа было – 76,5% (n=39), С2 тапа – 15,7% (n=8) и С3 типа – 7,8% (n=4). Переломыкрестца Denis I – 47,0% (n=24), Denis II – 31,4% (n=16), Denis III – 21,6% (n=11). Среди них с неврологическими нарушениями наблюдалось 27,5% (n=14) пациентов. Большинство пострадавших были с множественной и сочетанной травмой. Учитывая тяжесть травмы, проводили этапное лечение. На первом этапе, при поступлении в стационар осуществляли первичную стабилизацию тазового кольца аппаратами внешней фиксации (АВФ). После компенсации общего состояния проводили реконструктивные операции на костях таза. В качестве методов хирургического лечения применяли чрескостный и внутренний остеосинтез, а так же их комбинацию. При окончательной фиксации переломовкрестца использовали илиосакральные винты, заднюю надкрестцовую пластину, позвоночно-тазовую фиксацию (ПТФ) и их сочетание. Определена хирургическая тактика лечения данной категории пострадавших. В случаях, когда с момента травмы прошло не более 3 недель, реконструкцию переднего и заднего отделов костей таза выполняли в одну операционную сессию. Если же с момента травмы прошло более трех недель, репозицию выполняли при помощи кольцевого аппарата внешней фиксации.

SUMMARY

TREATMENTOPTIONS OF OSTEOSYNTHESIS OF FRACTURES OF THE SACRALIS IN UNSTABLE DAMAGE TO THE PELVIS

A.A.GRIN 1, 3, A.O.FARION 2, K.C SERGEEV 3, A.V.DANILOVA 1, 2. Tyumen State Medical University, Tyumen, 2.Regional Clinical Hospital № 2, Tyumen, 3.Regional Hospital № 3, Tobolsk.

Immediate and long-term results of surgical treatment of 51 patients with unstable pelvic ring injuries, accompanied by fractures of the sacrum, were examined. The average age of the patients was 29,48 ± 10,91 years. The following types of fractures were examined by AO classification: type C1 – 76,5% (n = 39), type C2 – 15,7% (n = 8), type C3 – 7,8% (n = 4). Fractures sacrum Denis I – 47,0% (n = 24), Denis II – 31,4% (n = 16), Denis III – 21,6% (n = 11). Among them, with neurological disorders was observed 27,5% (n = 14) of patients. Most of the injured were with the multiple and concomitant injury.Stepwise treatment was carried out considering the severity of the injury. At the first stage, upon admission to the hospital, primary stabilization of the pelvic ring was carried out by external fixation devices. Reconstructive operations on pelvic bones were performed after compensation of the general condition. External and internal osteosynthesis, as well as their combination, were applied as methods of surgical treatment. For definitive fixation of fractures of the sacrum were used iliosacralscrews, rear necrectomy plate, vtrtedro-pelvic fixation, and combinations thereof.Surgical tactics of treatment of this category of injured was determined by the results of the study. In cases where no more than three weeks have passed since the injury, reconstruction of the anterior and posterior parts of the pelvic bones was performed in one operating session. But if more than three weeks have passed since the injury, the reposition was performed using an external fixation ring device.

Введение

Лечение нестабильных повреждений тазового кольца является одной из нерешенных проблем современной травматологии. В первую очередь Это обусловлено, как тяжелым состоянием пострадавших в результате развития травматическогошока [2], так и сложностью реконструктивной хирургии требующей особого технического оснащения и специальной подготовки операционной бригады. В настоящее время в соответствии с правилами damagecontrol в рамках неотложной помощи рекомендовано выполнять первичную фиксацию нестабильных повреждений таза [5]. В то же время, нет единого мнения на то, какой из первичных фиксаторов выбрать.При данных повреждениях переломы крестца встречаются в 18-38% случаев. [1, 6]. Большой процент неудовлетворительных (38,4%) результатов, указывает сложность лечение таких больных [9]. Не смотря на наличие различных вариантов остеосинтеза переломов крестца, на сегодняшний день нет четких рекомендаций, какой тип фиксации выбрать при различным похарактеру переломах.В нашем исследовании мы попытались ответить на ряд поставленных вопросов.

Цель работы

Определить тактику хирургического лечения и типы внутренней фиксации переломов крестца у пострадавших с нестабильными повреждениями костей таза.

Материалы и методы

Данное исследование проведено по результатам хирургического лечения 51 пострадавшего с нестабильными повреждениями тазового кольца сопровождавшимися различными переломами крестца. Мужчины составили 58,8% (n=30), женщины – 41,2% (n=21). Все пациенты были трудоспособного возраста от 16 до 62 лет, и в среднем составил 29,48±10,91 лет.

Основными механизмами травмы были дорожно-транспортные происшествия (ДТП), которые составили 43,1% (n=22) и падение сбольшой высоты – 45.1% (n=23). В результате сдавления, травму получили 11.8% (n=6) человек.

Характер травмы распределялся следующим образом: изолированная составила – 19,7% (n=10) человек, множественная – 27,4% (n=14), сочетанная – 25,5% (n=13), политравма– 27,4% (n=14.

Оценка тяжести повреждений тазового кольца проводилась по классификации АО/ASIF, а переломов крестца по Denis, Roy-Camille.В соответствии с классификацией AO пострадавших с повреждениями тазового кольца С1 типабыло – 76,5% (n=39), С2 тапа – 15,7% (n=8) и С3 типа – 7,8% (n=4). Переломы крестца распределялись следующим образом: DenisI – 47,0% (n=24), DenisII – 31,4% (n=16), DenisIII – 21,6% (n=11). Среди них с неврологическими нарушениями наблюдалось 27,5% (n=14) пациентов: DenisI 5,1% (n=2), DenisII – 37,5% (n=3) и DenisIII – 100% (n=4).

Всем пострадавшим выполняли рентгенография тазового кольца в трех стандартных проекциях и боковую проекцию крестца.Так же в обязательном порядке, при планировании реконструктивных операций проводили компьютерную томографию костей таза с 3D реконструкцией. При наличии неврологической симптоматики больные осматривались нейрохирургом.

На первом этапе, при поступлении в стационар осуществляли первичную стабилизация тазового кольца аппаратами внешней фиксации (АВФ). После компенсации общего состояния проводили реконструктивные операции на костях таза. В качестве методов хирургического лечения применяли чрескостный и внутренний остеосинтез, а так же их комбинацию. При окончательной фиксации переломов крестца использовали илиосакральные винты, заднюю надкрестцовую пластину, позвоночно-тазовую фиксацию (ПТФ) и их сочатание.

Для изучения отдаленных результатов использовали шалу Majeed.

Результаты

Были изучены ближайшие и отдаленные результаты лечения всех прооперированных больных (n=51).

Всем пострадавшим в экстренном порядке выполняли первичную стабилизацию тазового кольца АВФ. После компенсации общего состояния проводили реконструктивные операции. В свежих случаях старались выполнить внутренний остеосинтез переднего и заднего отделов в одну операционную сессию. В застарелых, с целью малоинвазивной репозиции применяли кольцевой аппарат внешней фиксации с последующей заменой на внутренние фиксаторы. При осложненных переломах крестца остеосинтез проводили только после открытой декомпрессии сдавленных корешков крестцового сплетения.

Частота использования различных методов лечения и вариантов фиксации переломов крестца указана в таблице 1.

Таблица 1.

Распределение пациентов с различными переломами крестца в зависимости от использованного метода фиксации

| Метод остеосинтеза | DI | DII | DIII | Всего |

| АВФ | 10 | 3 | 1 | 14 (27,5%) |

| ИСБ | 12 | 3 | 2 | 17 (33,3%) |

| Пластина | 2 | 3 | 1 | 6 (11,8%) |

| ИСБ+Пластина | – | 1 | – | 1 (2,0%) |

| ПТФ | – | – | 5 | 5 (9,8%) |

| ПТФ+ИСБ | 3 | 1 | 4 (7,8%) | |

| ПТФ+Пластина | – | 3 | 1 | 4 (7,8%) |

| Всего | 24 | 16 | 11 | 51 (100%) |

Средний койкодень составил 47±25,91. Основным осложнениями были нагноения операционной раны в области крестца после реконструктивных операций на этом отделе, которые наблюдали в 6 случаях – 11,8%. В последующем, все пациенты, у которых в качестве основного фиксатора использовалась позвоночно-тазовая конструкция, предъявляли жалобы на дискомфорт в области винтов введенных в задние ости подвздошную кость.

В соответствии с оценочной шкалой Majeed отличный результат получен у 43,1% (n=22) пациентов, хороший – у 54,9% (n=28), удовлетворительный – у 2,0% (n=1). Неудовлетворительных результатов не было.

Клинический пример

Пациентка К. 36 лет оставлен машиной скорой помощи в приемное отделение ОКБ №2 г.Тюмени в течении 30 минут после дорожно-транспортного происшествия (пассажир). После клинического и инструментального обследования установлен диагноз: Политравма. Закрытая травма грудной клетки. Переломы 2-10 ребер справа. Гематоракс справа и слева. Гематома век левого глаза. Ушиб лобной области слева. Рвано-ушибленная рана подбородочной области. Параорбитальная гематома слева. Закрытый перелом I плюсневой кости правой стопы, растяжение связок правого голеностопного сустава. Нейропатия S1. Острая задержка мочи.

ПоАО 61С1.3, DenisIII, Roy-Camille 2, ISS=36

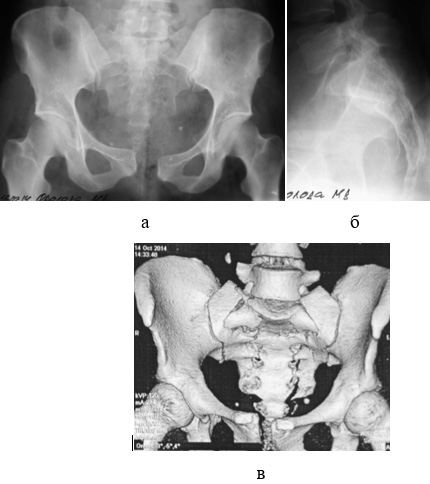

Первичные рентгенограммы представлены на рис.1

Рисунок 1. Обзорная рентгенограмма таза (а), боковая проекция крестца (б) и 3D реконструкция костей таза (в) пациент Ф. 36 лет при поступлении.

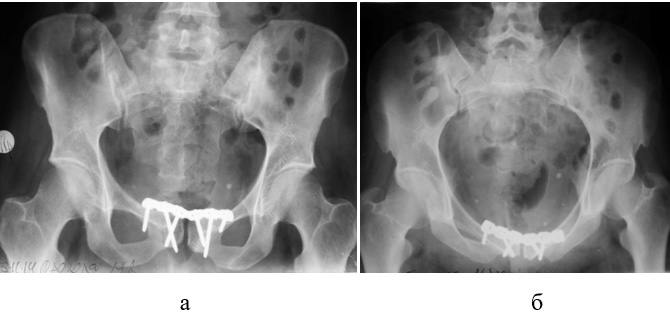

С целью первичной стабилизации тазового кольца проведен остеосинтез разрыва лонного сочленения пластиной (рис. 2).

Рисунок 2. Рентгенограммы костей таза в прямой (а), внутренней косой (б) проекциях пациентки Ф. 36 лет после остеосинтеза симфиза пластиной.

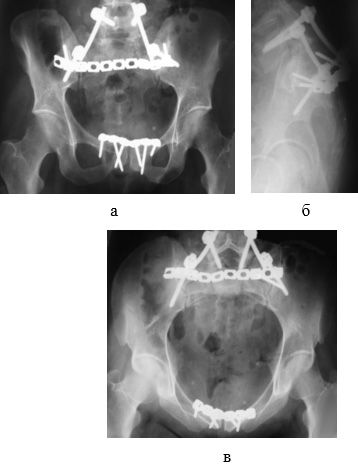

После компенсации общего состояния на 7 сутки после поступления выполнена двусторонняя позвоночно-тазовая стабилизация переломов крестца транспедикулярной коснтрукцией в комбинации с надкрестцовой реконструктивной пластиной (рис. 3).

Рисунок 3. Рентгенограммы костей таза в прямой (а), боковой (б) и внутренней косой (в) проекциях пациентки Ф. 36 лет после реконструкции заднего отдела таза.

Выписана из стационара на 51 сутки после поступления. На момент выписки частичное восстановление функции мочеиспускания и частичные регресс нейропатии S1. На контрольном осмотре через 6 месяцев после травмы полное восстановление функции мочеиспускания и восстановление тыльного сгибания стопы (рис. 4).

Рисунок 4. Функциональный результат пациентки Ф. 36 лет через 6 месяцев после травмы.

Обсуждение

Нестабильные повреждения тазового кольца как правило сопровождаются большими смещениями костных отломков. Открытая репозиция представляет определенные трудности в связи со сложной трехмерной анатомией таза, которая осложняется высоким риском повреждения крупных сосудистых и нервных образований. С целью минимизации возможных осложнений, репозиция с помощью АВФ представляется методом выбора. Если при внекрестцовых переломах, после удачной репозиции выбор окончательного фиксатора не вызывает ни каких трудностей, то при переломах крестца для этого необходимо четко представлять характер имеющегося повреждения. Так, использование копрессирующихилиосакральных винтов при переломах Denis II и III может привести к ятрогенному сдавлению корешков крестцового сплетения [5, 8]. Так же, применение какого либо одного вида фиксации при сложных двусторонних Y и H переломах не достаточно [7]. Наиболее надежным фиксатором при сложных переломах крестца является ТПФ [3]. В настоящее время наиболее распростаненной методикой остеосинтеза является триангулярная фиксация в виде комбинации ТПФ и илиосакральных винтов [4, 7]. Но, при переломах крестца 3 типа по Roy – Camille с большим смещением, введение илиосакральных винтов не представляется возможным. Таким образом, возникает необходимость в использовании других фиксаторов. В данных случаях, нам представляется обоснованным применение ТПФ в сочетании и надкрестцовой пластиной.

Выводы

- АВФ является методом выбора при первичной стабилизации тазового кольца сопровождающегося переломами крестца.

- Сочетание двусторонней ПТФ с задней надкрестцовой пластиной обеспечивает надежную стабилизацию заднего отдела таза.

- В застарелых случаях с помощью АВФ возможно устранение смещений бескровно.

Литература

- Анкин Л.Н., Анкин Н.Л. Лечение повреждений таза у пострадавших с изолированной и сочетанной травмой. Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 2007;(3): 32-35.,

- Гудзь Ю.В., Хомутов В.П. Остеосинтез переломов тазовых костей. Травматология и ортопедия России. 2006;(2). – С. 90

- Самохвалов И.М., Кажанов И.В., Тюрин М.В., Ганин В.Н., Денисов А.В. особенности хирургического лечения переломов крестца травматология и ортопедия России. 2012; (2): 16-21

- Тутынин К.В., Шнякин П.Г., Шубкин В.Н. Опыт хирургического лечения вертикально-нестабильных повреждений тазового кольца методом дистантнойтриангулярной пояснично-подвздошной фиксации. Политравма. 2017; 38-43.

- Denis F., Davis S., Comfort T. Sacral fractures: an important problem. Retrospective analysis of 236 cases. Clin. Orthop. Relat. Res. 1988; 227:67-81.

- Hu S. B. [et al.] External fixation in early treatment of unstable pelvic fractures. J Chin Med. J. (Engl). 2012; 125, (8). 1420–24.

- Mendel T., Noser H., Wohlrab D., Stock K., Radetzki F. The lateral sacral triangle-A decision support for secure transverse sacroiliac screw insertion. Injury. 2010; 7p.

- Рунков А.В., Близнец Д.Г., Богаткин А.А. Малоинвазивная фиксация повреждений задних отделов таза. Гений ортопедии. 2013; 2: 10-15.

- Smith W.R., Ziran B.H., Morgan S.J. et al. Fractures of the pelvis and acetabulum. New York etc.: Infonna Hehhcare; 2006. 280 p.